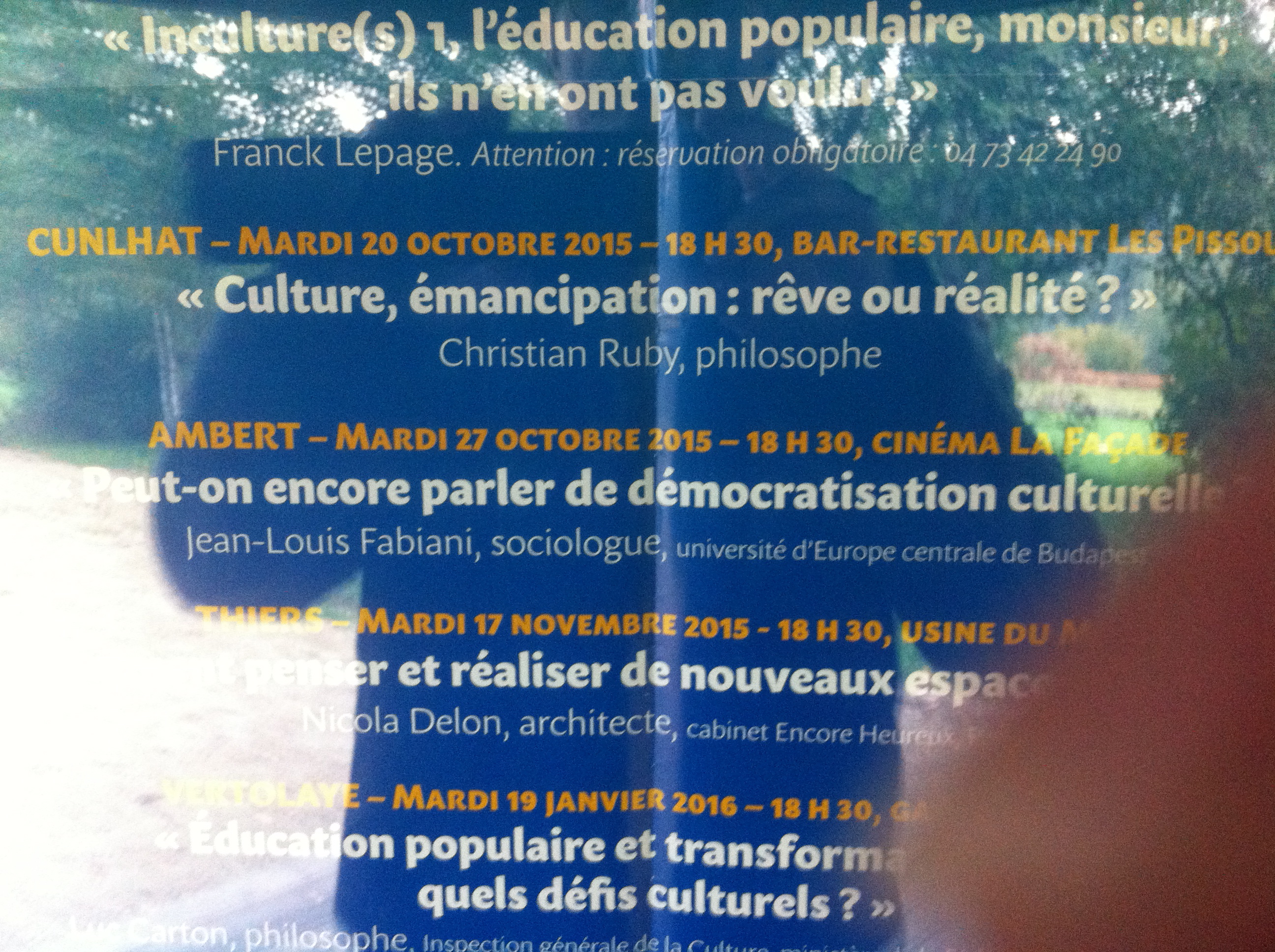

Conférence prononcée dans le cadre du cycle Bivouac – Vous avez dit culture ? – de la rentrée universitaire 2015-2016 des universités de Clermont-Ferrand, à Cunlaht, par Christian Ruby.

Compte tenu du cadre imparti – Bivouac ou l’inter-université 2015 (Clermont-Ferrand) – mettant l’accent sur le thème « la culture en question », il n’est pas absurde, pour la suite de notre intervention, de rappeler d’emblée l’avertissement de l’anthropologue Tim Ingold : « Le terme culture désigne une question, et non une réponse » (1). Certes, après cet avertissement, il formule la question dans les termes de l’anthropologie : « Pourquoi les gens font-ils les choses de la sorte, tandis que d’autres gens, là-bas, font autrement ? » (2).

Néanmoins, son admonestation incite à insister sur trois points :

– Il convient de se garder de nos présupposés concernant la culture ;

– Il existe une pluralité de registres d’usage réglé de la notion de culture (anthropologique et philosophique, en ce qui nous concerne) ;

– Il faut aussi intégrer à notre réflexion les systèmes interprétatifs de la culture dans les cultures, puisque, cette fois c’est son collègue Philippe Descola qui parle : « Les concepts familiers que nous manipulons quotidiennement en Europe, tels que la « société », la « nature », la « culture », l’« histoire », l’« art » ou la « civilisation » n’ont pas d’équivalent dans la plupart des autres langues du monde » (3). Notre conception de la culture – qui a d’ailleurs une prétention à l’universel (au demeurant abstrait) – n’est qu’une option parmi d’autres, permettant d’objectiver notre propre histoire.

Forts de ces considérations, et sans doute sous un titre un peu prétentieux, laissant croire que nous allons vous révéler ce que vous avez à savoir de votre époque ou comment vous émanciper, ce qui m’intéresse, modestement, ce serait de vous faire participer à une sorte de jeu de quille (intellectuel), grâce à la déstabilisation duquel en venir ensuite à repenser la question des rapports des citoyennes et des citoyens et de la culture en termes de trajectoire et d’émancipation ?

Ce jeu de quille vise les discours apparemment critiques sur la culture du temps et les citoyens trop bien installés, discours constamment répétés désormais, au point de n’être plus interrogés. Ils séparent arbitrairement, et surtout définitivement, les citoyens et la culture, la démocratie actuelle et la culture, les arts et la culture, le culturel et la culture, … et finalement mettent en concurrence l’individu, le consommateur, le citoyen, l’artiste et l’honnête homme cultivé, au nom de modèles de culture de référence, et non de trajectoire ou d’exercice. Leurs énonciateurs regardent notre époque en nous faisant accroire que nous sommes au premier cercle d’un enfer qui se souviendrait de Dante. En conséquence de quoi il faudrait passer notre temps à revisiter le passé, régénérer le monde, refonder les institutions, etc. et, en ce qui regarde notre propos, reconduire les citoyens à la démocratie et à la culture, conçus comme des modèles et des normes à imposer et non comme des trajectoires.

Jeu de quille qui voudrait par conséquent conduire de ces dualités abstraites – et d’ailleurs indéfiniment réversibles, puisqu’on peut qualifier tel ou tel terme positivement ou négativement, selon le raisonnement envisagé – vers des pensées plus dynamiques, ouvertes moins sur des êtres séparés que sur des rapports et des devenirs, moins sur des ontologies que sur des ontogenèses pour parler encore comme Ingold, ainsi que nous les réinscrivons dans nos travaux sur les spectatrices et les spectateurs. Il importe même de penser la constitution de ces partages et dualités, afin d’en envisager la transformation.

Ainsi voudirons-nous vous proposer des exercices et des essais de configurations différentes de « l’être cultivé », dans notre culture (pour ne pas parler à la place des autres), tous liés à des conceptions de l’émancipation, mais différentes : par exemple en « devenir » cultivé.

L’agencement de référence

Concernant les rapports citoyennes/citoyens et culture, qu’est-ce qui peut donc paraître acquis (originaire), pour susciter, chez les commentateurs de l’époque, tant de suspicion, et la croyance en la tâche urgente de reconstruire quelque âge d’or perdu sous le coup d’une corruption dont ils tentent simultanément d’énoncer la cause, mais sous la forme d’une cause unique et mécanique (selon les cas, le capitalisme, les médias, la démocratie, etc.) ? Qu’est-ce qui peut les conduire à organiser leur propos autour d’un conflit entre éternité et destruction, entre un modèle qui aurait du être protégé et une réalité nauséeuse ?

Ce qui le permet, c’est une histoire cristallisée en un archétype, au prix évidemment de suspendre ses contradictions, difficultés et compromis. Tout y porte à insister sur une panoplie de vérités certaines et de bonnes formes par lesquelles le problème des rapports citoyens-culture aurait été résolu une fois pour toutes avant de se dégrader. L’affaire se joue dans plusieurs formules. La première et principale, référée ici à Condorcet, peut se décrire de la manière suivante :

La culture, ou le bon goût (manifesté notamment par les gens de lettres éclairés et amis de l’humanité), réalisée dans les arts, l’esprit et les mœurs, dessine la destination humaine en trois traits majeurs : – elle s’oppose à la nature en favorisant le développement des facultés intellectuelles et morales de l’homme ; – elle forme l’honnête homme et sa capacité à communiquer ; – elle impulse les progrès de l’esprit humain (y compris la civilisation) en s’opposant à la superstition et au fanatisme, par l’instruction. En un mot, la culture est le moyen de l’engendrement de la liberté et de la raison, émancipation donc, mais au sens des Lumières. Ce pourquoi ce terme est usité le plus souvent en forme verbale : cultivé par, être cultivé par, … afin de mieux indiquer l’élévation produite, ainsi que le veut l’étymologie sur laquelle nous allons revenir. La culture s’identifie à la démocratie, au double sens où elle la favorise et l’entretient. Le propos se referme sur une argumentation qui prend la forme d’un cercle : la démocratie se fonde sur la culture dont elle a besoin pour que les citoyennes et les citoyens soient vifs et vigilants. Elle produit les institutions qui la garantissent (4).

En raison même des enjeux historiques sur lesquels s’est fondée cette construction, on comprend que de nombreux philosophes se soient jetés dans la tâche de raffiner ou amplifier ce qui devient rapidement un modèle de réflexion (évacuant les polémiques suscitées et les oppositions), un repère. Formulée au cœur même de leur philosophie, cette manière de prendre le problème des rapports culture-démocratie est d’une certaine façon devancée ou ratifiée par Immanuel Kant (5) ou par Friedrich von Schiller (6).

Beaucoup en ont retenu à la fois une équation :

Qui dit démocratie dit citoyens cultivés (« l’être ou ne pas l’être », telle est la question) ;

Et une considération politique :

Si les citoyens ne sont pas cultivés, la démocratie est perdue.

On comprend alors que, pour ce qui concerne la détermination du rapport culture et démocratie, tout se joue ici sur le point de savoir comment on envisage cette culture, si la démocratie est unique et uniforme, qui conjoint ou disjoint culture et démocratie ainsi conçues, et enfin ce que signifie « être cultivé » ?

En effet, en premier lieu, cette considération permet de saisir que, plus on parle de « la » culture (sous la forme d’un universalisme abstrait), de « la » démocratie (voire « du » peuple), de façon formelle, plus on perpétue un non-dit de l’exclusivité culturelle au sein des démocraties, puisque la référence devient la conception dominante de la culture ou de la démocratie. Plus les partages entre ceux qui sont choisis et ceux qui ne le sont pas sont renforcés. Plus les séries d’empêchements réels, imaginaires, juridiques, sociaux ou culturels, produisant des refoulements, sont patentes.

En second lieu, si selon la tradition démocratique classique, la légitimation de l’action gouvernementale relève de l’identification entre le principe du gouvernement et la souveraineté du peuple, on est en droit de se demander pourquoi et comment des porte-voix se sont inscrits entre le gouvernement et les citoyennes et citoyens, en un mot les élites, notamment culturelles, qui ont colonisé à leur profit le magistère de la vérité (elles sont « cultivées »), de la finalité et de l’organisation des moyens, quand ce ne sont pas les politiques culturelles, relatives au problème posé ici.

Enfin, en troisième lieu, « cultivé » peut signifier plusieurs choses : c’est d’abord un adjectif qui rappelle la source – revenons-y – à laquelle on a puisé la notion culturelle de culture, l’agriculture. C’est ensuite, un adjectif qui spécifie le résultat d’une série d’actions : non pas celle de pousser ou d’être en valeur, mais celle de faire pousser et de mettre en valeur. C’est enfin un adjectif qui s’applique à des individus. Il ne passe en substantif qu’en changeant de forme et en renforçant l’identification sociale qu’il permet : on dit alors « érudit », ou « lettré ». Mais justement, dans cette dérivation, il en vient à manifester un ensemble de propriétés définissant une classe d’individus. Il désigne un partage autour duquel se répartissent des modes d’être et des critiques de ces derniers. Il y a ceux qui sont cultivés et ceux qui ne le sont pas. Il y a ceux qui s’affichent comme tels et ceux qui récusent les critères qu’utilisent les précédents pour se dire « cultivés ».

Chacun peut observer le résultat de ce fonctionnement. Les « philistins de la culture » vivent la culture comme une nature. Les autres les jalousent. Les derniers, nourris à d’autres sources, ne veulent pas entrer dans la catégorie. Nommons, par exemple : Homais, Léon et Bovary père, pour ne renvoyer qu’à un seul auteur (7). Mais le partage cultivé-barbare est évidemment encore plus typique.

En un mot, ce qui nous intéresse dans cette brève description de l’agencement de référence concernant les rapports entre citoyens et culture, et la manière de juger notre époque à son prisme, c’est ce que beaucoup en retiennent à tort ou à raison. Ils s’arrêtent à des énoncés qui prétendent que la culture existe en soi, qu’il en va de même pour la démocratie ; que la culture doit advenir aux citoyennes et citoyens par imposition, dès lors qu’on n’appartient pas à l’élite ; qu’il existe des gardiens de la culture ; et que la culture donne sa belle forme à une identité (8) émancipée.

« Réveillez-vous » (Rameau, Platée)

Mais voilà que, sous le coup de nombreuses mutations sociales, économiques et politiques, une nouvelle machinerie intellectuelle concernant la culture se met en place. Elle prétend témoigner de la déstructuration de ce modèle, tout en ne cessant pas de s’énoncer sous la forme nostalgique d’un passé perdu. Elle sépare les citoyens et la culture, la démocratie actuelle et la culture, les arts et la culture, le culturel et la culture, … Elle se veut critique de la situation, et appelle les citoyennes et les citoyens à un réveil, à nouveau émancipateur, mais en un autre sens.

Non pas que le modèle précédent n’ait pas eu à polémiquer avec des détracteurs. Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, par exemple ne se font pas faute de manifester des réticences à l’égard de l’élaboration devenue dominante. Friedrich Nietzsche se crispe sur sa structure et sa manière de substituer une religion de la culture à une religion d’Eglise (9). Il en est d’autres.

Mais, désormais est venu le temps des pesages : lesquels concernent les « acquis » que certains ne cessent de vouloir défendre et les « impasses » que les autres reprochent au modèle en ce qui regarde la distribution des parts des uns et des autres autour de l’inscription de la culture dans l’existence ou l’être des humains ou les exigences de la modernisation des institutions ; lesquels concernent aussi les déviations prescrites au modèle. Ce dernier pesage est assurément le signe d’un malaise sensible, concomitant des modifications de la sphère de la culture telle qu’elle résulte du mouvement précédent, modifications attribuées, principalement, à l’institution des médias (qui rendraient les uns ou les autres « incultes »). Bientôt s’élabore le thème de la culture mainstream (10).

Cependant, il ne s’édifie pas n’importe comment. Et il se diffuse négativement, suggérant que les liens patients que les siècles avaient noués entre la culture et les humains se seraient dissous sous nos yeux en quelques 50 ans. Paradoxalement, jamais la culture n’aura joui d’autant de considérations : institutions de référence, maisons de la culture, musées, biennales, rétrospectives, exposition géantes, enregistrements de succès mondiaux… tandis que se mettent en place de grandes machineries interprétatives qui reposent moins sur des constats qu’ils ne produisent du regret à partir d’une image d’un citoyen disqualifié et le souhait d’un réveil urgent.

La question qui nous est posée par là est celle de savoir si nous devons continuer encore de nos jours à examiner la culture en cours sous la compréhension que se font les commentateurs du temps des propositions de ceux qui ont conçu les thématiques critiques et émancipatrices concernant la culture et les citoyens, en récusant l’être cultivé philistin, entre les années 1930 et les années 1980. Évoquons quelques-uns des traits caractéristiques des schémas d’interprétation – parfois caricaturaux à l’égard des auteurs originaux – qui gouvernent ce qui se synthétise, à tort ou à raison, dans l’expression « société du spectacle », empruntée comme chacun sait à un Guy Debord qui théorise par là la dépossession de soi ou l’aliénation résultant de sa conception des spectacles :

Sous le chef de Walter Benjamin surgit le vocabulaire de la « fin de l’expérience », sous-entendu la fin du lien entre les générations, pour renforcer le regret de voir se profiler un hiatus entre les citoyens, les uns cultivés, les autres non (11). Mais outre des ambiguïtés portant sur la signification de cette expérience, sur les causes de son déclin, sur les responsabilités dans ce déclin, il faudrait encore établir ce qui suit : n’est-ce pas un modèle dépassé de l’expérience culturelle qui empêche de saisir les contenus de la culture du temps ?

Sous le chef de Hannah Arendt, c’est la thématique de « la société de masse » qui vient en avant, puisée dans La crise de la culture (12), et dont on retient qu’elle est aussitôt doublée d’une méfiance envers les grands traits de l’homme de masse inculte : « son abandon, […] indépendant de sa faculté d’adaptation ; son excitabilité et son manque de critères ; son aptitude à la consommation, accompagnée d’incapacité à juger ou même à distinguer ; par-dessus tout, son égocentrisme et cette destinale aliénation au monde qu’on prend depuis Rousseau pour une aliénation de soi […] » (Ibidem). Ce présupposé tient à un modèle de référence de la culture d’ailleurs clairement énoncé par Arendt, dans une sorte de sursaut : « Notre affaire est la culture, ou plutôt ce qui arrive à la culture soumise aux conditions […] » (Ibidem, p. 257). Mais qu’en est-il « de la culture » ou de « cette » culture ? Et qu’en est-il de ces populations qui, dans ce discours, sembler toujours passer à la culture en quelque sorte à partir de la nature ?

Sous le chef de Jürgen Habermas, le discours impose l’idée pessimiste selon laquelle notre société laisse proliférer des incarnations lacunaires ou perverties de l’espace public, si l’on prend pour point d’appui une généalogie de la sphère publique bourgeoise, à partir d’une origine ainsi décrite : un corps libre et ouvert, un public raisonnant et éclairé qui, sous la condition d’une discussion libre est en mesure d’engendrer l’autorité légitime (13). Le passage de nos sociétés à la forme d’un État social capitaliste et à la démocratie de masse aurait désintégré cette sphère publique.

Enfin, sous le chef de Jean-François Lyotard, il est question de dispenser une conception de la condition humaine placée sous la dépendance du sensible, d’une multiplicité infinie des désirs, absente de transcendance (rien n’est donné d’avance) et de transcendantal (rien n’est construit d’avance). Cependant, la vie moderne oblige à scénographier une dramaturgie de l’existence actuelle, au travers d’un désaccord constant entre le multiple et l’un, la nécessité d’y référer et une suspicion à l’égard de ce qui (récit ou acte) vise à figer le multiple, à le soumettre à des normes. Car, affirme encore Lyotard, l’humain ne cesse de contredire cette puissance du sensible, du multiple, par une pensée unifiante ou une volonté de capture.

Ne croyez pas du tout avoir parcouru par ces mots (trop synthétiques, sans doute caricaturaux, mais dont il faut souligner encore qu’ils visent moins les auteurs originaux que les commentateurs) un tableau complet des transformations de la pensée contemporaine, à réputation émancipatrice. Remarquez simplement qu’une nostalgie commune les traverse pour une époque révolue – un état originaire. Ils induisent fortement une conception crépusculaire de la culture et de ses rapports avec les citoyennes et les citoyens. Et ils ne voient d’autre porte de sortie que dans l’imposition à chacun d’un réveil urgent, la nécessité de revisiter le passé, à travers laquelle ne se joue toujours pas une conception différente de la culture, de la démocratie et des citoyens.

L’exercice de soi, un scandale nécessaire

Envisageons, maintenant, d’autres orientations. Si l’idée de culture est encore essentielle, notamment afin de tenter de nous mieux comprendre, c’est en l’articulant aux deux questions suivantes : Où en sommes-nous ? Et : pouvons-nous sortir des pensées de l’imposition en repensant l’émancipation autrement ? Les difficultés dont nous nous entretenons nous paraissent pouvoir engendrer des options différentes. Il s’agit de savoir si une pensée de l’exercice et de la trajectoire, un devenir cultivé, peut retraverser les langages existants, afin d’y dégager des espaces pour accueillir une manière de penser décalée. Nous le croyons et le souhaitons. Nous ne pouvons plus juger de la question posée à la seule lumière :

– Du point de vue européen, qui sur le plan de la « culture » n’a cessé de s’imposer de manière ethnocentrique (nous sommes seuls à valoir quelque chose) ;

– D’une conception téléologique de la culture, telle qu’on la voit encore répandue dans tant d’institutions (nous savons ce qu’est le vrai et l’imposons) ;

– D’une conception cynique et désinvolte de la culture, qui prétendrait simplement renverser l’option précédente (tout se vaut) ;

– D’une conception avant-gardiste de la culture, qui confie non aux citoyens mais aux porte-parole la conduite de la culture vers l’avenir ;

– D’une conception identitaire de la culture (nous en avons parlé).

À l’aune de ces options, la notion d’exercice de soi, que nous proposons – encore notre travail s’ancre-t-il moins du côté de la citoyenneté que du côté de la spectatorialité (quoiqu’il y ait des liens évidents entre les deux voies d’analyse) – paraît scandaleuse, parce que beaucoup confondent le soi et le moi, expérience et exercice, et récusent les devenirs au profit de l’être ou des ontologies (alors qu’on devrait penser en ontogenèses), et, ajoutons-le émancipation et émancipation. Cette notion d’exercice a deux faces : elle ne prétend pas inventer des codes formels révolutionnaires pour la diffusion de la culture, mais perturber et détourner les précédents ; elle affirme que la culture dont nous avons à parler ne se résorbe pas dans des objets de référence, et ne renvoie à aucune imposition. Tout cela est montré dans mon Abécédaire des arts et de la culture.

Il convient de réaffirmer : – que la culture doit être réfléchie, non en termes d’être, mais en termes d’exercice et d’interrogation ; non en termes de domaine spécifique, d’objets sacrés ou d’œuvres précises à posséder et défendre, voire d’expressions à encourager. Ce qui importe est moins « la » culture ou « l’être cultivé », que le processus (ou la trajectoire) par lequel chacun se cultive ou, en d’autres termes, apprend à répondre, à chaque instant, à la question « que faire maintenant et avec qui ? » ; – que « citoyen », ou « citoyenne » (à l’instar de « peuple » par ailleurs), renvoie moins à une donnée constitutionnelle qu’à des actes, ou au moins à des esquisses, des essais d’interprétation des actes, des paroles, des œuvres et des rapports aux autres ou au tout de la cité ; – que le rapport entre la culture et la citoyenne ou le citoyen s’articule précisément à une prise de distance avec le statu quo et les assignations plutôt qu’à une formule identitaire ou patrimoniale, à la construction d’une existence qui ne soit pas enfermée dans des idées données par avance, mais qui se laisse assiéger sans cesse par l’inquiétude de distinguer ce qui est et ce qu’on nous fait croire, et celle de discerner ce qu’on peut penser par soi-même.

Une certaine actualité de cette perspective se retrouve dans une exposition en cours actuellement, la Biennale de Lyon. Cette dernière s’intitule : La vie moderne en souvenir de Charles Baudelaire et du magazine que Bergerat au XIX° siècle dirige chez l’éditeur Charpentier (et dans lequel il publie du Flaubert). Son directeur, Ralph Rugoff, explique :

« Au lieu de se présenter comme des prophètes nous conduisant vers l’avenir, ils préfèrent commenter et détourner les codes de la culture dominante. Ils ne prétendent pas inventer de nouveaux langages formels, mais s’attachent au contraire à perturber, recomposer et détourner les langages existants afin d’y dégager un espace susceptible d’accueillir des perspectives et des manières de penser très variées. » Et il ajoute : « Je suis personnellement allergique au genre d’art académique qui prêche aux convertis. J’ai donc choisi des artistes dont l’oeuvre ne se soucie pas de prendre position ni de défendre un point de vue, mais plutôt de perturber, de manière productive, nos certitudes sur ce que nous croyons savoir, et de nous inciter à nous poser des questions, à devenir plus sensibles aux relations qui s’établissent entre les choses que nous négligeons d’ordinaire. » (15).

À la croisée de notre proposition et de cette description de la Biennale de Lyon, les machineries explicatives précédentes se disposent autour de deux points aveugles.

Le premier : négliger les essais au profit des nécessités. Prolongeons le parallèle avec les arts : comme si on se contentait de regarder le travail des artistes à partir des systèmes clôturés au lieu d’examiner les oeuvres à partir des zones expérimentales qu’ils/elles abordent.

Le second : oblitérer constamment la question centrale, à savoir celle de la parole, et de sa distribution dans nos sociétés, pour ne pas évoquer le monde. Or, le cœur de la question des rapports des citoyennes et des citoyens à la culture est la parole, dans laquelle s’expose la texture sensible du rapport au monde, et des exercices de culture. À la fois en ce qu’elle est partagée (ceux qui parlent et non, ceux qu’on écoute et non, …) et que, chez chacun, les mots ont une puissance, celle de qualifier les événements. Autant dire qu’à cette lumière, le problème n’est pas seulement la prise de parole contre le porte parole, mais que les gens qui ne parlaient pas parlent, et qu’on comprenne qu’ils ont aussi une théorie sur le monde qui est le leur.

Autrement dit, ce qui doit être maintenant analysé, ce sont deux questions : Comment dire une situation ? Et qui peut la dire ? en tout cas dans le cadre de l’exercice de soi, en partant de trajectoires et d’interférences, bref de ce qui modifie les regards, les oreilles, émancipe en fin de compte.

Travailler à partir de la notion d’exercice de soi consiste d’abord à donner de la latitude à chacun, ou à la conception que l’on se fait des uns et des autres : ce ne sont ni des individu individualistes en soi, ni des spectateurs passifs, ni des téléspectateurs avachis, ni des citoyens endormis,… mais des puissances et des devenirs qui ne cessent d’être et de se mettre en crise dans les événements et dans leurs rapports aux oeuvres humaines. Ce qui nous intéresse dans la notion, c’est de focaliser l’attention sur la performance interprétative, et son renouvellement incessant, qui pousse à des trajectoires sans cesse réorientées.

Dès lors, cette notion induit l’idée selon laquelle on doit cesser de croire que les activités, les sensibilités, doivent correspondre à la stricte reconduction d’un sens des choses qui serait gravé en elles. Le rapport à l’œuvre dans les rapports entre les personnes comme entre les personnes et le monde de la culture se produit plutôt comme une disruption dans la continuité d’un sens présupposé. Ce que nous nommons trajectoire. Et une trajectoire qui ne s’accomplit jamais sans liens avec les autres citoyennes et citoyens.

C’est là que se joue l’émancipation, en un autre sens. Et pour simplifier le propos, empruntons-en provisoirement les traits à Jacques Rancière (16).

Autant Rancière condamne l’idée selon laquelle le marxisme comme la sociologie pourraient émanciper qui que ce soit, autant sa philosophie demeure une philosophie de l’émancipation. En s’appuyant sur les expériences décrites dans La Nuit des prolétaires, il montre que l’émancipation consiste à prendre du temps sur le temps de travail, prendre du temps sur la nuit, prendre du temps pour faire ce qui est interdit, écrire, lire, gagner sur les partages du sensible, s’approprier la langue et la culture de l’autre, brouiller les partages, les frontières, … Grâce à cet axiome de l’émancipation, Rancière tente de dessiner une autre voie politique : contre la logique de la gestion (Habermas), contre la logique de la domination (marxisme, Bourdieu), contre la logique de la « fin » (postmodernes), qui toutes trois mystifient l’émancipation (en « meilleure gestion », ou en « libération par le parti »), il dessine une logique de l’émancipation par l’égalité.

* * *

Il y avait une question au commencement de ce propos : quels changements mettre en œuvre pour que chaque individu soit en mesure de construire sa trajectoire de citoyen à la recherche de l’émancipation ? La prise en charge de cette question a été l’occasion d’un double exercice : identifier le moment présent, et dessiner des perspectives.

À la question : quels changements mettre en œuvre, autrement dit : que faire ?, en forme de philosophie pratique, nous avons voulu répondre en montrant que si nous suivons de trop près les grands imprécateurs du temps, nous restons pris entre les grandes structures de jadis à refonder (« être cultivé ») et les invisibles à rendre visibles. Or, les deux postures ont la même logique : faire disparaître les individus et leurs efforts au profit des représentations ou des porte-parole…

Il me semble avoir profilé un autre parti pris (« devenir cultivé »), celui de tabler sur les mises en crise de chacun par les événements et les oeuvres, aux fins d’un exercice perpétuel de l’émancipation. La question à traiter encore est de savoir comment rendre cet exercice collectif, si possible ?

Notes :

(1) Descola Philippe et Ingold Tim, Etre au monde, quelle expérience commune ?, Débat présenté par Michel Lussault, coll. Grands débats mode d’emploi, PUL, 2014.

(2) Ibidem, p. 46.

(3) Ibidem, p. 29.

(4) Condorcet, Premier mémoire sur l’instruction publique, 1743, Paris, Mille et une nuits, 2000.

(5) Immanuel Kant, Qu’est-ce que les Lumières ?, 1784, Paris, Mille et une nuits, 2006.

(6) Friedrich von Schiller, Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, 1794, Paris, Aubier, 1992.

(7) La culture console. Cf. chez Gustave Flaubert, dans Madame Bovary, le vrai but de l’art, selon Léon, le clerc de notaire : « Il est doux, parmi les désenchantements de la vie, de pouvoir se reporter en idée sur de nobles caractères, des affections pures et des tableaux de bonheur » (Paris, Gallimard, coll. Pléiade, 1951, p. 367).

(8) Barbara Cassin, La nostalgie : quand donc est-on chez soi ?, Paris, Autrement, 2015 : http://www.nonfiction.fr/article-7667-lexil_de_barbara_cassin.htm

(9) On trouve un écho nietzschéen de ce parallèle entre l’église et la culture, dans Louis Guilloux, Le sang noir, Paris, Gallimard, Folio, 1935, p. 109 : « C’était dans la bibliothèque qu’elle se ferait (la remise de médaille, au cours guerre mondiale), c’est-à-dire dans un lieu qui comparativement à la culture et à la civilisation était ce qu’est une église à Dieu ».

(10) « A l’aube du second millénaire, le moine Glaber s’émerveillait de voir s’étendre sur l’Europe le « blanc manteau des églises ». A la fin de ce même millénaire, on pourrait s’émerveiller de voir se dérouler en Occident le manteau gris des musées » (Jean Clair, Considérations sur l’état des Beaux-Arts, Paris, Gallimard, coll. Folio Essais, 2014, p. 18).

(11) Walter Benjamin, Expérience et pauvreté, 1933, Paris, Gallimard, coll. Folio Essais, p. 364.

(12) Hannah Arendt, La crise de la culture, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1978, p. 255

(13) Jürgen Habermas, L’espace public, Paris, Payot, 1988.

(14) Jean-François Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, Paris, Galilée, 1979.

(15) Ralph Rugoff, Art Press, n° 425, septembre 2015, p. 51sq, « La vie moderne, mode d’emploi ».

Les commentaires sont fermés.